3/1 3年球技大会

本日、3年生の球技大会が行われました。一つ一つの行事が中学校卒業のカウントダウンのようで一抹のさみしさを感じます。

競技は勝敗を争うというよりは、クラスで行える喜びや学年で行える最後のレクレーションという感じで和気あいあいの雰囲気で進んでいきました。しばらく、思いっきり運動していなかった分、存分にエネルギーを爆発させていました。

本日、3年生の球技大会が行われました。一つ一つの行事が中学校卒業のカウントダウンのようで一抹のさみしさを感じます。

競技は勝敗を争うというよりは、クラスで行える喜びや学年で行える最後のレクレーションという感じで和気あいあいの雰囲気で進んでいきました。しばらく、思いっきり運動していなかった分、存分にエネルギーを爆発させていました。

本日、卒業する3年生と教職員で集合写真を撮りました。生徒玄関を入ると歴代の卒業された先輩方の写真が並んでいます。数えてみると、過去72回の卒業生の写真が欠けることなく並んでいます。そして今回が73代となります。

ずらりと並んだ写真を見ていると、清水中学校の伝統が脈々と受け継がれていることを感じます。第73回卒業証書授与式まで、10日ほどになりましたが清水中学校の思い出とともに誇りを持って旅立ってください。

3/5(火)に開かれる「3年生を送る会」に向けて1年生のみなさんは、心を込めて準備をしています。その1つが「歌」を先輩たちに送ることです。

先輩達の「連音」の合唱を聴いて、大変感動をもらいました。そのお返しに今度は先輩達に感動してもらいたいと練習をしています。曲名は当日まで秘密にしておきます。3年生のみなさん!楽しみにしていてください。

県立入試が昨日21日に無事終了し、3年生は本日から卒業式の練習が始まりました。受験が終わり、ホッとした表情の皆さんが多くみられました。肌寒い体育館での練習でしたが、3年生の皆さんの表情は真剣そのもの、さすが最上級生ですね。

3/8が卒業式ですので、この清水中学校に登校してくるのも、後2週間余りになりました。式の練習をしながら3年間の思い出がよみがえってくるのではないでしょうか。

感動的な卒業式を迎えられるように、清水中学校全員で式を作り上げていきましょう!

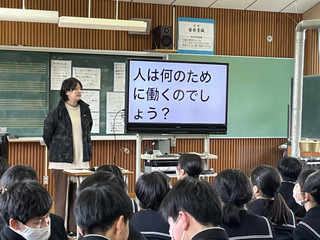

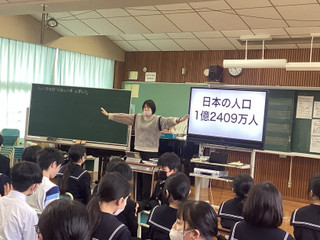

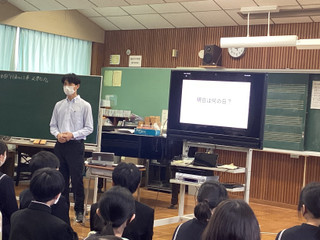

20日(月)1年生で学年学活をしました。

これまで、各クラスで職業の種類について学び、また職業調べの発表会を行いました。

今回は将来の職業・将来求められる力にについて、1年生全員で学びました。

将来の人口減少により、働き手が少なくなることに伴い、高齢者や女性、外国人の雇用が増えること、AIがより活用されることを知ることができました。

また、動画で未来の生活の様子を視聴し、楽しみの半面、少し怖いという印象をもった生徒が多くいたようです。

その後、今後求められる力について考えてみました。

学習担当の先生からは、進路についての話があり、学科の種類や入試の制度について学びました。

明日から県立入試が始まります。学年の約半数のみなさんが受験に挑みます。今日は、朝から緊張の面持ちの人が多かったように見えました。今まで本当に長い道のりだったと思います。しかし、そこを逃げずに3年生のみなさんは、こつこつと着実に進んできたのではないでしょうか。

明日は、自分の力を十分に発揮してきてください。

、

今日が3年学習会の最終日になりました。夏休みから始まった学習会でしたが、みなさんこつこつと努力をしました。学習会後には多くの人が先生に質問していたのが印象的でした。今まで積み上げたもの、受験では、必ず自信になるはずです。

来週は、いよいよ県立入試です。志望校に絶対に合格できるよう願っています。

後、もう少し!体調に気をつけながらラストスパート!

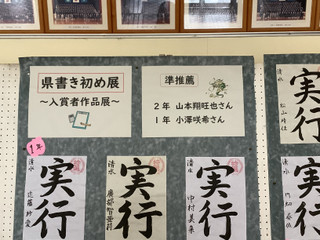

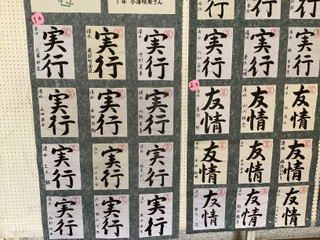

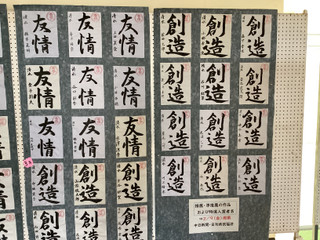

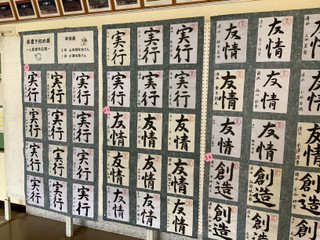

県書き初め展の入賞作品が生徒玄関前に展示されています。

1年「実行」、2年「友情」、3年「創造」の題目の下、国語の授業で書きました。

新聞でも入賞作品は、紹介されていましたが、実際に作品を見ると感動が違います。

ぜひみなさんも、じっくり鑑賞してください。

2年生は、「立志のつどい」に向けて様々なアプローチをしながら準備を行っています。今日はつどいで発表する歌の練習でした。歌は、アンジェラ・アキさんの「手紙」です。

まだ練習が始まって間もないこともあり、音取りに苦労しているようです。この歌にかける思いを一人一人が書いて生徒玄関前に掲示してあります。それぞれの考えや決意がすごく伝わってきます。合唱が完成させていく課程で、みなさんも得ることがたくさんあると思います。

感動的な合唱を聴けることを楽しみにしています。

6時間目の学年道徳で、キャリア教育を行いました。「清掃」という職業にスポットをあて、働く意義や、働くうえで大切なことについて考え、生徒全員がiPadのロイロノートというアプリを用いて意見を共有し合いました。ロイロノート上での友達の意見を見たり友達の発表を聞いたりする中で、職業についての自分の考えを深めている様子がうかがえました。これからのキャリア教育で、自分の興味のある職業を見つけるきっかけづくりをしていきます。